中青报“摄影专题”版面就此开启,每周一期,以8幅左右的照片并含短文的形式讲述一个新闻故事,成为国内报纸摄影专题版的头一份。此后,国内多家媒体纷纷推出摄影专版,刊登成组照片报道。

《中国青年报》重视图片表达早有传统。在1995年“摄影专题”创刊号之前,《中国青年报》曾用多种形式进行照片的编排呈现,经历了从“画刊”到专题报道的发展过程。

从1951年《中国青年报》创刊起的头十年,成组照片的形式常常在报纸上出现,但没有特定的版名。这一时期的图片内容在主题上多为宣传性质,也出现了少量即时性较强新闻组照。漫画、油画等美术作品常常整版刊登。

1961年起,摄影作品有了固定的阵地——“美术与摄影”版。除了刊登美术作品赏析、名家介绍、评论外,还发表成组新闻照片,以及关于摄影的散文、漫谈、科普性文章,整个版面图文并茂,搭配手写的艺术字版名,文艺气息浓厚。这一版名持续至1982年底。

1983年到1991年,版名改为“摄影之窗”,是副刊的一部分,摄影开始作为独立的体裁占据整版。版面内容多种多样,经常发布摄影比赛消息,刊登获奖照片、摄影评论、读者来信等,是以纪实照片为主、图文结合的“大杂烩”。

1986年,一组拍摄即将奔赴前线的士兵与未婚妻在站台上洒泪惜别的组照《出征》受到广泛关注,摄影师是潘科和侯登科。读者形成了截然不同的两种观点,一派认为哭哭啼啼有损士气,另一派赞赏军人的真情流露。“摄影之窗”版面上,围绕《出征》的读者来信和评论刊登了近半年。这次大讨论深刻影响了后来摄影专题版面的发展。

1992年到1994年,画刊专页更名为“瞬间经纬”,致力于深度报道的专题摄影亮相并成为主角。此外,还设有推出摄影界新人的栏目“尖尖角”,介绍中外佳作、配以短文的“佳作赏析”,以及精选大型影展优秀作品的“展厅”。但这一时期的专题摄影,仍然是和其他内容“拼盘”。

1995年,“摄影专题”版正式推出,摄影版从一个月一期进化到一周一期,办报思路上有了根本性的转变,用纪实摄影和过去的“大杂烩”区别开来,用一个专题深入讲述一个新闻故事,这背后是应对报业市场化转型和接受读者检验的决心。

2002年,“摄影专题”版名简化为“摄影”,形式又丰富了起来,国际、国内的好照片,世界新闻摄影比赛赏析,平常人的身边事,都在这块版上得到呈现。在逐步的发展中,一个版上只有一个专题的惯例确定下来。

2019年起,为顺应日新月异的新媒介与新思维,摄影版名变更为“微光”,承载以摄影专题为主的更广义的观看。

时光荏苒,如今我们已站在AI时代的潮头。今年是中青报“摄影专题”版创立30周年,我们重新遇见创刊号的作者王大斌与编辑贺延光,一同回望彼此结缘的故事,畅谈对摄影专题的实践与思考,追问摄影记者与图片编辑在当下的使命。

1994年12月27日,在最后一块“瞬间经纬”版上,当时的中青报摄影部7名成员刊登了《新年致友人》一文,向全国各地“拿照相机的朋友”公布了两个重要消息:报纸扩至每日八版,图片需求增加,且每周将推出一个摄影专题,号召大家踊跃投稿。其中对于摄影专题的界定,是“以8幅左右的照片并含800字的短文形式,多情节多角度地向读者讲述一个新闻事件或一种社会纪实或一种民情风俗的故事”。

时任摄影部主任贺延光在该版面的寄语中说:“凡人小事也有动人的故事。”这成为后来中青报摄影专题的一种基调。

20世纪90年代新闻业蒸蒸日上,机关报走向市场化经营,国内报业竞争激烈。如何充分的发挥视觉的优势,使摄影报道符合读者的要求,成了摄影部最重要的任务。在几次开会研究并征求了摄影界的意见后,“摄影专题”版在这样的时代与行业背景下应运而生。

每周刊登一期新闻分量和画面质量兼备的摄影专题,不是一件轻松的事。除了让本部门的记者放开手脚拍摄外,为了能够更好的保证质量,约稿也要走在前面。当编辑手上凑够了三四个成熟的专题后,第一期才有了发出来的底气。

创刊号的作者王大斌从1992年起就开始关注“学车热”。在大连寒冷漫长的冬天,他与学员们一同站在姚家考场的寒风中接受驾驶培训。这是一个刚刚修建完工、设备尚不齐全的大型培训场地,教练车是清一色的大解放卡车与简易的北京厢货车。这些老旧的车辆经常“趴窝”,培训中,学员还要跟着教练学习车辆维修。尽管那时人们购车条件尚不成熟,但驾照的未来价值已经显现,来自四面八方的学员跑到驾校门前排起了长龙,以不菲的费用接受长达3个月的驾驶培训。

当时,王大斌已经在大连日报社担任了10年摄影记者。他敏锐地从改革开放的大背景下捕捉到这个小切入点:“一群怀揣理想的追梦人在气候恶劣的冬季,来到城市边远角落打造自己的梦想,学员的精神追求与时代高度契合,很适合影像记录与视觉表达。”

历时一年多,王大斌完成了“学车热”的专题拍摄,期间写下了近万字的拍摄笔记。这篇专题颇具时代特色的新闻价值和生动的画面,与筹备中的“摄影专题”版的要求不谋而合。

“摄影专题”版创立以来,题材涵盖十分广泛,其中不乏一些当时的“敏感”角度。在能力范围内,编辑部尽可能地将有价值的社会问题呈现给读者。贺延光坚信“要坐在读者那儿”,把质量放在第一位,才会既赢得读者,也赢得摄影师的信任。

摄影专题版的创立,对于当时的新闻摄影界、中青报摄影部和您个人而言,分别意味着什么?

贺延光:专题能更深一步地发挥图片本身的力量,而且拍摄专题的过程,对摄影记者的思维、技巧都是一个提升。对有志于纪实摄影的人,它是一种推动,对摄影师本身是个挑战。(中青报摄影专题的)契机作用是大家比较认可的。

对于中青报摄影部本身来说,是显示实力。一个是你想到了能做到,第二,能吸引那么多的摄影师,这种凝聚力也不是一天两天能做到的,和长期以来与关注中青报的摄影师建立了密切联系关系非常大。

当然对我个人来讲,算是做了一件事吧。我们推出来的第一个报道也确实是社会上的一个热点,而且画面拍得很有意思,故事讲得也很生动,所以这一炮就算打响了。我做这个事的时候,也没想到后来那么多的报纸都搞摄影专题。

贺延光:我跟咱们摄影部的同志讲过多次,没有作者,就等于没有读者。假如没有一大批作者给你供稿的话,等于我们办的报纸没有人看。

当年,北京各报业的摄影记者每个月都来中青报6楼礼堂聚会,一起讨论业务、唇枪舌战,有时多达100多人,业务氛围是比较浓的。

我们的选稿原则是谁拍得好就用谁的,如果我们拍得不如别人,那一定要用别人的。因为多数读者是不太关注作者是谁的,他关注的是你报道的内容,所以“质量第一”的原则,多少年来在中青报摄影部大家还是比较一致的。

曾经有一个地方作者拍摄青藏线上运输兵的艰苦工作,给对口媒体投稿受了冷遇,专程进京来,灰心丧气地来到中青报摄影部,我们也不认识他,一看照片觉得不错,帮他改了改,他人还没走就马上见了报,中午还请他吃了顿饭,他很感动。

中青报当时搞了5届“全国十佳新闻摄影记者”评选,每次投稿的才100多人。为什么人少,因为要看你这5张照片的整体水平,难度是相当大的。我后来发现,谁入选过这个比赛,谁在简历里一直都写“曾经被评为全国十佳摄影记者”,大家都认可这个比赛的公正性和严肃性。

所以中国摄影界很多人都和中青报感情很深,主要是因为这里给大家提供了一个阵地,谁有本事,谁就可以在这儿发挥自己的才干。

创刊之初,您对“摄影专题”这块版有咋样的期望?您希望向读者传递怎样的拍摄和编辑思想?

贺延光:我们特别在意照片摄影语言的表达,因为摄影专题一切都是要以你的画面能不能讲故事为准的。好的摄影师、一般的摄影师和差的摄影师,差别在哪?就差在一口气。一个细节不一样,照片马上就不一样。第一,你观察要敏锐,第二反应要迅捷,再一个,尤其要对这个事情的背景有了解。

我一直在讲画面、画面,不是说题材重要,就一定会出好照片,重要的题材和好照片,是两个概念。我们和文字记者不一样的地方,人家是拿笔,我们是拿照相机来描述信息,所以第一要准确,第二要生动,既准确又生动,做到是很难的。咱们不可以保证每一次报道都能达到这个水准,但是作为摄影师来讲,这是你追求的一个方向。你必须要时刻要想:我照片拍好了没有?因为我们干的是这行,这行有它的专业性,只有照片拍好了,才能立于不败之地。

贺延光:我们报道面是比较宽的,影响相对来说比较大,很多人觉得不能报道的,我们都报道出来了,但所谓挨批评的时候还不算多。当时我们最大的挑战依旧是觉得好稿少。报社也有压力,有的副总编辑值班的时候,老抱怨没有好照片,一有好照片,眼睛就放光。

再就是要杜绝拍假照片。我们说老同志拍假照片可以原谅,为什么?那个社会形态从上到下就是那样,他有责任,当时的社会也有责任。但假照片是已经解决了的问题,如果我们现在为了迎合什么,故意去制造这么多东西,那就是你个人的责任。

还曾经碰到过这样的矛盾,记者埋怨总编室把照片给“枪毙”了。抱怨多了之后,我是不太高兴的。不见得说是你每次都犯规了,应该从别的方面找找原因,照片的报道角度、文字有没问题,是你委屈呢还是本身就应该“枪毙”?大家在这种氛围里边,业务慢慢地都提高了不少。

贺延光:我一直跟摄影部新来的记者讲,咱们不可以忽视文字。我有时候送稿子,那些夜班的文字编辑,一看照片都是皱眉头,因为文字说明总共一二百个字,得让人家改来改去。有的摄影记者文化不高,使很多人心里边看不上摄影记者。

有一次开会,记者部的一个老主任郭梅尼跟我说,小贺啊,你要两条腿走路。就是不光要拍照片,文字上也要下功夫,我就把这话记下了。我经常看我们文字记者写的东西,研究他们那些好稿是怎么出来的。

我们反而对新人的摄影技术多高没太多要求。2003年我们出了一套招聘编辑、记者的试卷,里边就几道有关摄影技术的题,分值都不高,考的主要是一些社会常识、生活常识。我们要求摄影记者的文字能力、英语水平都很高,尤其是一个人出差的时候,光有照片是不够的。

拍专题,到现在很多人也不会拍。照片罗列在一起就是一个专题?不是。它的角度、故事情节应该是有变化的,镜头也应该有变化,这样才可以让读者读起来像一个故事。

我们在没到现场之前,不会知道发生了什么。以前有新记者问过我,出差要怎么拍啊,我说我哪儿知道如何拍,我不在现场。但我会告诉他们,要格外的注意拍摄的这个人物和其他人物的关系、和环境的关系,要记录那些意料之外的细节。所以在采访过程中,你总要绷着神经的,因为不是他在给你表演,而是你在捕捉。偶然发现的一些细节,可能正好对你叙述这个新闻故事起着至关重要的作用。

绝大多数作者接触的都是凡人小事,可是搞摄影的人往往有个错觉:我没有拍到好照片,是因为没有碰到重大事件。这个不对。我当了这么多年摄影记者,真正碰到的重大事件也没有几次,绝大部分都是平常人平常事。你能不能从平常人平常事里把新闻挖掘出来、生动地反映出来,这才是本事。

大家到摄影部来都愿意当记者,为什么呢?记者太容易出名了。但是我的感受是,十个好记者好找,一个好编辑难找。编辑就应该比记者的知识、文化、眼力、功底更强。我们办摄影专题,就是要求编辑比记者更强,才能办得好。

一个好的记者,好的编辑,我觉得拍照不能停了。“矛盾百出、故事百出”,正是拍照片的好时候,对有心人来讲,就是一个非常好的机遇。不同的人在同一个环境下,会获得不同的结果,你有咋样的准备就有咋样的收获。

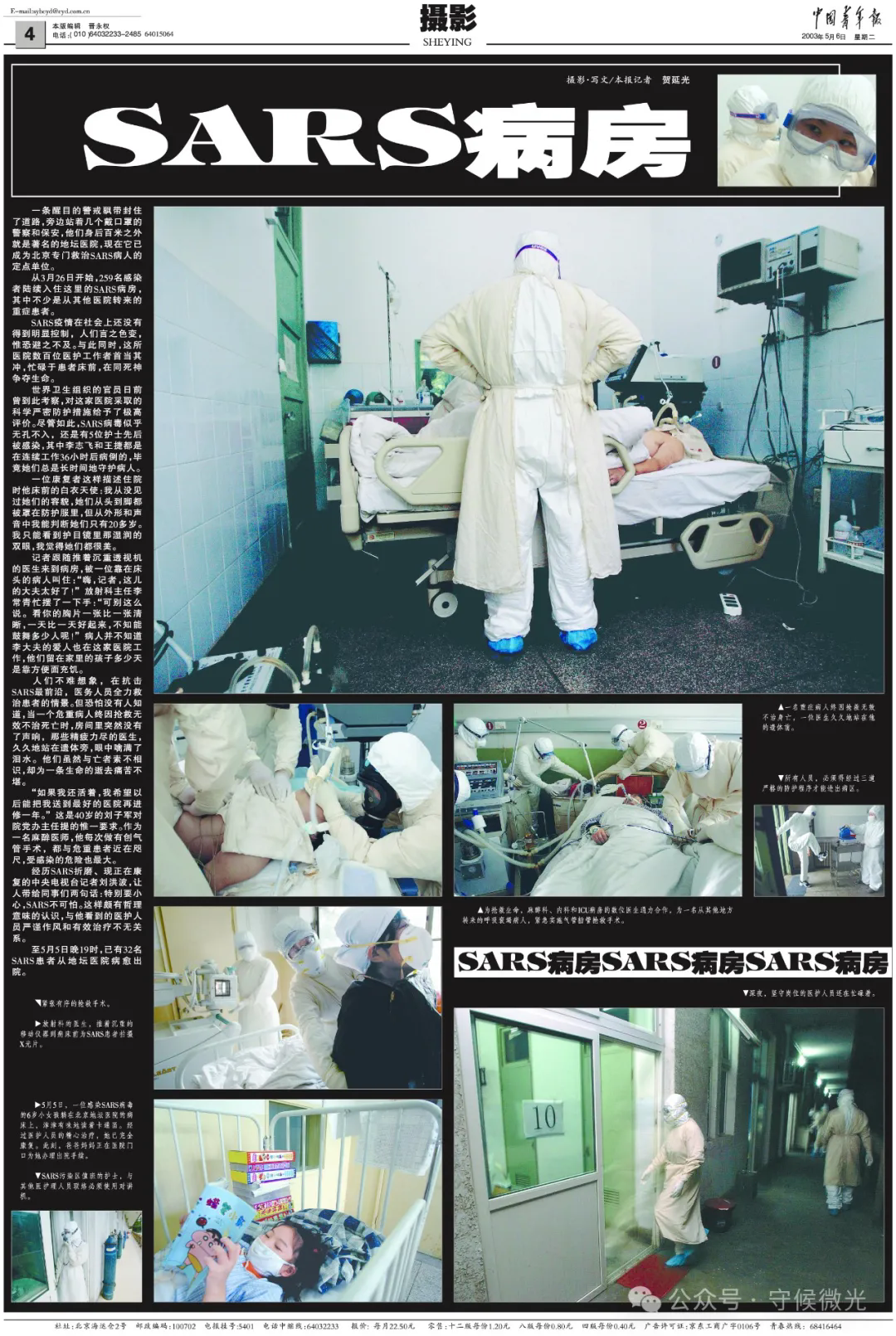

贺延光:当年“非典”发过两个专题。其中一个专题,大照片是在一个病房里,医生护士把胸透机器推到病床上来给病人检查,这个病人后来去世了。家属觉得我暴露了病人的面目、表情。尤其是他的女儿,据说后来看了这个报道,哭了一夜。

这张照片上医生、护士、仪器都挺大,病人很小,我拍摄时还考虑到不要暴露病人的信息。但是我非常理解,别的读者看不清他是谁,但是他的女儿一眼就能认出来,这是她爸爸。你的画面再小,一个姿势、一个背影都可能被他最亲的人认出来。后来我和当时的文字记者专门拿着水果到这个病患家,看望他的爱人,表示慰问。对方看我们很有诚意,也没过多地指责我们了。

还有一篇,叫《秀兰医生松开了我们挽留的手》。我拍的时候就比较讲究了,主要是身上那些管子和病患露出被子的一只手。第二天早晨,他们家里又来电话了,说要到报社,我以为家属又来投诉我了。结果来了之后,家属很谢谢我们的报道,说通过报道了解了丁秀兰去世的详细情况,最后还要我们把拍的所有照片都给他。

和《SARS病房》“大背影”照片同一病房的,还有一个出租车司机,我每天都去看他。有一次我进去,不知道为啥,他给我竖了一个大拇指。我想可能是两个意思,一个是他自己战胜非典的信心,另一个是他在表扬我。到现在我也弄不清究竟是什么意思。

后来,纪念SARS多少周年的时候,我又发出来,他的侄子看到了就联系我,说他们一家当年死了4个人,突然又看到了叔叔生前最后这么一张照片,很谢谢我,问我能不能把他叔叔最后的情况再介绍得详细一点,我把我知道的情况都告诉他了,还给了他地坛医院宣传科人员的联系方式。

包括汶川地震那张照片,父亲背着死去的孩子回家,今年春节孩子的妈妈还给我发微信问过年好。

这几件事,不是说我拍的照片如何如何好,而是我的工作能让当事人的家人这么信任我。事情过了这么多年了,人家还记着你,比你得什么奖可重要得多。

贺延光:如果我在北京,我想拍各种各样的大学生、研究生,拍他们毕业以后干什么。年轻人的变化是社会上最根本的变化。

您的作品在国内外众多媒体发布过,相较之下,您认为《中国青年报》的平台性质和编辑理念有何独特之处?

王大斌:地方媒体记者的作品能够登上国家级媒体版面,是一种荣誉,也是一份业绩,因为媒体的宣传会提升本地的影响力与知名度,作者也会因此获得有关部门的奖励。

那时没有网络,组稿、投稿只能依赖编辑与作者的通联关系并邮寄完成。《中国青年报》很看重通联工作,对我摄影的专业发展与走向影响至深。我喜欢这张充满朝气的报纸,更喜欢采编人员对新闻的敬业精神。当年摄影部主任贺延光和摄影采编人员对新闻产品的精心打造,以及对地方作者的倾心呵护,都给我留下了深刻印象。

从事新闻摄影工作40余年,您拍摄过大量摄影专题,并著有《专题摄影入门》一书,您在专题摄影上有哪些重要的思考?

王大斌:摄影之难,难在选题,而选题之难,难在深入、难在发现,好的选题预示着成功的一半。现实常常是这样,普遍的场景往往会淹没发现的价值,许多具有时代特色的社会现象会在你面前一闪而过,能否抓住机遇全凭自己的能力与功底。

在“学车热”专题拍摄中,我放下记者身份,以普通学员的视角来观察体验驾驶培训的过程。这组照片后来还被《中国故事》大型专题摄影图书收录,编辑筛查发现,当时拍摄“学车热”的专题作者全国仅有两位,一位来自北京,一位来自大连。

30年后的今天,摄影已经和开车一样,成为人人都能掌握的技能。如今短视频、直播等碎片化影像形式深入人心,AI生成图片易如反掌,专题摄影这样的深度内容生产备受挑战。在这样的背景下,您认为摄影师和图片编辑应该做出哪些调整,以更好地记录这个时代?

王大斌:新媒介不仅改变我们的影像,更重要的是改变了我们的思维。我也尝试着新媒体的制作与发布,从2018年开始,我学习制作并发布短视频逾千条,用纪实风格拍摄一些社会活动类与生活类的短视频。

如今人们更看重表达自我的认知与感受,人人都是发布者,人人都是受众。但主流媒体仍有不可撼动的地位,其专业性、权威性与可信度依然领先。竞争是不可避免的,新媒体与传统媒体发展的失衡或许加速行业的新旧转型。AI时代的到来将直接颠覆传统行业与手工技术,还有人类的固有思维。人类的未来是一幅难以描述的图景。

贺延光:用短视频报道新闻是一个趋势,是受读者尤其是年轻读者欢迎的,我认为跟着这个潮流走也是正当的。我有异议的地方在于,不该让摄影记者兼视频记者。因为工作方式、思维方法完全不一样,拍视频的人是要从头到尾拍连续画面,搞摄影的人所有精力都是在等待捕捉那个生动瞬间。很难让一个摄影师既拍好视频,又拍到很棒的照片。要把摄影这一门经营好,已经需要耗费一生的精力了。

对纪实摄影来讲,我认为AI不构成威胁。AI在摄影这方面会有所发展,比如说我给一个指令,让它把照片(后期)做得更好,或者在查找照片时更轻松,在创意作品上也是有作为的。但它唯独和纪实摄影是两码事。AI越是以假乱真,真实生动的照片越珍贵,所以真正搞摄影的人不应该因为AI的出现来动摇自己,它只能逼着你把照片拍得更好。